… in den Sanimedius-Apotheken

Sie erwarten von Ihrer Apotheke, dass Sie kompetent und freundlich beraten werden? Sie möchten Ihre Gesundheitsausgaben reduzieren und suchen nach einem vertrauenswürdigen Versand von Arzneimitteln? Sie würden sich Ihre Medikamente und Pflegeartikel gern von einem Lieferservice bringen lassen? Keineswegs drei ungewöhnliche Wünsche. Doch wer hat schon Lust auf drei unterschiedliche Anbieter, zumal wenn es um Leistungen geht, die doch eigentlich zusammengehören?

Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand

Als Kunde der Sanimedius-Apotheken haben Sie nicht die Qual der Wahl des richtigen Anbieters. Alles was Sie brauchen, erhalten Sie bei uns aus einer Hand: die individuelle Gesundheitsberatung vor Ort, den kostengünstigen Arzneimittelversand und den Lieferservice nach Hause oder ins Büro. Sie können ganz flexibel entscheiden, welcher Service in Ihrer Situation genau der richtige ist.

Und noch ein Vorteil: Alle diese Leistungen werden von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst erbracht. Gibt es ein Problem, dann kümmern wir uns schnell und zuverlässig um eine angemessene Lösung. Nicht anonym und irgendwo in einem weit entfernten Callcenter, sondern direkt vor Ort. Von Angesicht zu Angesicht!

Bei uns sind alle guten Dinge vier

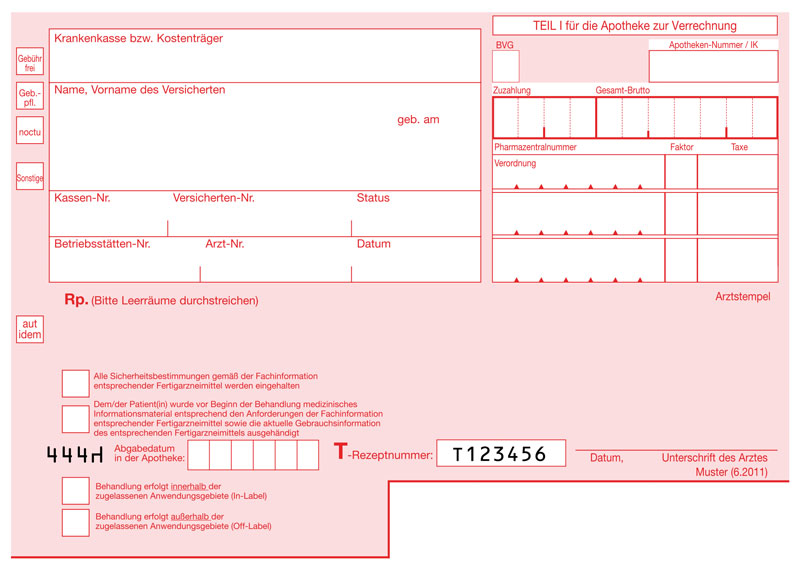

Sie benötigen einen Service rund um das Stellen von Medikamenten? Dank modernster Technik und Kontrollverfahren können wir Ihnen Ihre regelmäßig benötigten Medikamente (Dauermedikation) individuell und nach Einnahmezeitpunkten sortiert zusammenstellen. Selbstverständlich ist diese Leistung der Sanimedius-Apotheken nicht auf Bewohner von Pflegeheimen beschränkt. Werden Sie von einem ambulanten Pflegedienst betreut oder pflegen Sie Ihre Angehörigen selbst, unterstützen wir Sie gerne. Auf Wunsch* entlasten wir Sie auch vom zeitaufwändigen Beschaffen der dafür nötigen Rezepte.

* Vorausgesetzt für diesen Service ist eine ausdrückliche, schriftliche Einverständniserklärung von Ihnen. Dabei handelt es sich lediglich um die logistische Serviceleistung der Rezeptbeschaffung, die in keiner Weise auf Ihre regelmäßigen, notwendigen Arztbesuche Einfluss hat. Außerdem bleibt das Recht auf freie Arzt- und Apothekenwahl in jedem Fall erhalten, da Sie diese Erklärung jederzeit mit sofortiger Wirkung widerrufen und Ihren Arzt und/oder die Apotheke wechseln können.

Auf Wunsch wird bei uns nur einmal im Monat abgerechnet

Ganz gleich, ob Sie ein ärztliches Rezept einlösen, Gesundheitsprodukte im Freiverkauf erwerben oder spezielle Serviceleistungen in Ihrer Sanimedius-Apotheke, vom Büro oder von zu Hause aus in Anspruch nehmen: Alle Leistungen werden auf einem Kundenkonto abgerechnet. Bezahlen können Sie gerne immer am Monatsende. Per Überweisung, per Bankeinzug und natürlich auch mit der EC-Karte oder bar im Geschäft. Für die optimale Kostenkontrolle ist selbstverständlich jeder Posten auf Ihrer Rechnung separat aufgeführt.

Wir haben Sie neugierig gemacht?

Dann sind Sie herzlich eingeladen, sich über das Servicekonzept und die Leistungsschwerpunkte der Sanimedius-Apotheken zu informieren. Sie haben spezielle Wünsche? Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen. Wir finden immer einen Weg.

Ihr

Dr. Ronald Clasen (Apotheker)